こむら返り(こぶら返し、足が攣る)について

更新 2016.09.22

今回はこむら返りの話です。

こむら返りは、「こむらがえし」、「こぶらがえし」、「足が攣る」と表現され、医学チックには「腓腹筋痙攣」、西洋では「魔女の一撃」とかいうようです。

こむら返りは一般には、

「運動中や睡眠時におこる筋肉(主に腓腹筋)の有痛性けいれん」

と定義されています。

若い人であれば、運動中~後や水泳の後。それなりに年配の方であれば、「寝ていたら急に足が攣って・・・」とか、「最近よく足が攣り、眠れない」

いって来院される患者さんがいます。

その原因は実は・・・よく分かっていないとよく言われます。ただし、原因ではないかと推測されているのが、以下の2つの説です。

1.電解質異常、脱水説

こむら返りは運動中あるいは運動後などで起こりやすいため、発汗によるナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの電解質異常、脱水などが引き金となるという説です。これは、熱中症の時に見られるけいれんのことを考えると納得しやすいです。

2.神経説

筋疲労あるいは中枢疲労による過剰な神経反射によって筋肉と神経のバランスの異常が起こり、筋肉の収縮が連続することが原因という説もあります。

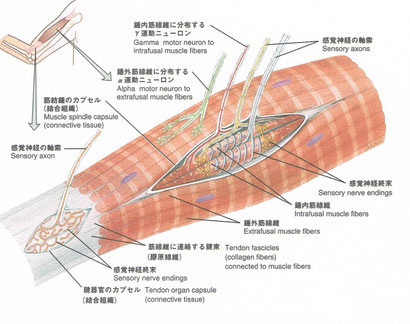

すこし難しい話になりますが、これには筋肉のなかにある2つの器官「筋紡錘」と「腱器官」が関係しています。運動は筋肉が骨を引っ張ることによりもたらされますが、筋肉と骨とを結びつけているが「腱」です。有名なのがアキレス腱ですが、腱はかなりしっかりとした構造になっています。

筋肉と腱とが目一杯活動しようとすると、筋肉が切れたり(肉離れ)、腱が切れたり(腱断裂)します。そのため、筋肉と腱とは普段から、お互いを傷つけないように協調しています。それを調整しているのが、「筋紡錘」と「(ゴルジ)腱器官」です。

例えば、筋肉が伸ばされると「筋紡錘」は「引っ張られた!」と感知します。さらに伸ばされると筋紡錘は働いて筋肉が損傷しないように縮もうとします。

これとは別に、腱が持続的に引っ張られると「腱器官」がそれを感知し、脊髄に働きかけ筋肉が縮むのを抑制するように働きかけます。

この働きから考えると、神経説による「こむら返り」の原因は2つありそうです。すなわち「筋紡錘」が過剰反応を起こし、筋肉が収縮し続ける状態。

もう一つは「腱器官」の働きが弱くなり、腱が引っ張られたことを腱器官が感知できなくなり、筋肉の収縮を抑制しないままとなった状態です。

筋紡錘の働きが過剰となるのは、過剰な力が持続的に筋肉に加わったり、長時間の緊張状態が継続しているとき。すなわち運動中や後となります。

もう一つの腱器官の働きが弱くなるとはどういった状態か?これは、筋肉の弛緩が長時間続く・・・→腱器官への刺激がない状態が長く続く・・・→腱器官が休眠状態・・・すなわち睡眠中がこれに相当します。

こう考えるとわかりやすい・・・(そうでもない?)と思います。

でも、説が2つあるといっても両者が絡み合っていると考えてもよいと思いますね。

さて、こむら返りになりやすい人とは・・・以下の通りです。

1.高齢者、糖尿病、肝硬変、妊婦、下肢静脈瘤、関節炎、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能低下症など

2.以下の薬物を服用あるいは摂取しているもの

降圧剤(利尿剤)、脂質異常治療薬、ホルモン剤、インスリン製剤、アルコール摂取

3.スポーツ選手あるいは運動不足

で、当院で多いのが、「糖尿病」と「下肢静脈瘤」の人です。なぜ、糖尿病と下肢静脈瘤でこむら返りが多いのか?

いずれ、そのうちに調べてみたいと思いますが、今日のところはここまで。